この記事では、保育士のキャリアアップ研修について、「集合研修(対面形式)」「オンライン(ライブ形式)」「eラーニング(オンデマンド)」3つの研修形式の学習効果をもとに徹底比較します。事例やおすすめ研修形式診断チェックリストなどもありますので、ぜひチェックしてみてください!

記事の概要を1分動画で紹介!(音ありはスピーカーマークを押してください)

目次

保育士等キャリアアップ研修の理想と現実のギャップ

「最新の保育技術を身につけて、子どもたちにもっと良い保育を提供したい」 「キャリアアップ研修を受けて、専門性を高めたい」

そんな向上心溢れる保育士の皆さんが、日々直面しているのは理想と現実の大きなギャップではないでしょうか。

保育士が描く理想の研修

- 質の高い集合研修で、実際に体を動かしながら実践的なスキルを身につけたい

- 経験豊富な講師から直接指導を受け、その場で疑問を解決したい

- 他園の保育士と情報交換し、新しい視点や保育手法を学びたい

- 最新の保育理論と現場での応用方法を体系的に理解したい

- 子どもの発達段階に応じた適切な関わり方を実践的に習得したい

保育士が直面する現実

- 「近場で質の良いキャリアアップ研修がなかなか見つからない」

- 「申し込みたかった研修は、気づいた時にはすでに定員オーバー」

- 「研修会場までの移動費用と時間が大きな負担になる」

- 「子育てや家庭の事情で長時間家を空けるのが難しい」

- 「職場が忙しく、有給を取って連続した休みを確保できない」

- 「研修費用、交通費、宿泊費を合わせると予算オーバーになってしまう」

特に研修会場から離れた場所で働く保育士の場合、質の高い研修を受けるために片道2-3時間かけて移動し、前泊が必要になることも珍しくありません。

研修費用(1-3万円)、交通費(往復1-2万円)、宿泊費(1万円)を合計すると、1回の研修で5万円以上の投資が必要になることもあります。

様々な制約のなかでも保育士等キャリアアップ研修を受講して、スキルアップ、給料アップを目指している方へ、形式別に解説していきます。ぜひあなたにあった受講方法を見つけてください。

保育士等キャリアアップ研修の選択肢と課題

現在、保育士が受講できる研修形式は主に3つあります。

- 集合研修(対面形式)

- オンライン研修(ライブ形式)

- eラーニング(オンデマンド形式)

しかし、多くの保育士が「どの研修形式を選べば最も効果的に学べるのか分からない」という悩みを抱えています。

実際に研修を受講した保育士へのアンケート調査では、「ライブ形式(インターネット経由でリアルタイムに話す講師の研修)」と「集合型研修(会場に集まり生で話す講師の研修)」を希望する声が多く、その理由として「受けやすい」「リアルタイムが一番いい」「直接話し合いをしたい」といった意見が寄せられています。

一方で、「オンデマンド形式(録画した研修映像を見て受講)」を希望する理由として「隙間時間を利用できる」「体制的に抜けることが難しい際には一時中断などでき、現場優先もできる」「受けなおし・見直しが可能」という実用的なメリットも挙げられています。

保育士等キャリアアップ研修-3つの研修形式を徹底比較

保育士等キャリアアップ研修で重要な4つの学習要素

保育士研修の効果を正しく評価するためには、まず「何を基準に学習効果を測るか」を明確にする必要があります。保育現場で本当に役立つスキルを身につけるために重要な4つの学習要素をご紹介します。

保育士に必要な学習効果の4要素

1. 知識理解度:保育理論と制度の正確な把握

- 子どもの発達段階に関する理論の理解

- 保育所保育指針の内容と実践への応用

- 処遇改善等加算Ⅱなどの制度理解

- 食物アレルギー対応や安全管理の知識

実際の受講者からは「保育理論について、改めて基礎から学ぶことができて良かった」「制度の詳細を正確に理解できた」という声が寄せられています。

2. 実践スキル:現場で使える保育技術

- 子どもとの関わり方の具体的手法

- 保護者対応のコミュニケーション技術

- 緊急時対応の実技(エピペンの使用方法など)

- 障害児保育の専門的支援技術

研修受講者の感想では「実際に傾聴を体感することが出来ました」「小グループでのグループワークが多くあり、実践ができて良かった」といった体験型学習への高い評価が見られます。

3. 応用力:多様な保育場面への対応

- 様々な状況に応じた柔軟な判断力

- 他園の事例を自園に活かす応用力

- 困った場面での問題解決能力

- チームワークを活かした協働力

「友達の様々な考えに触れる中で、自分と異なる考えがあることに気付き、自ら判断したり、考え直したりするなど、新しい考えを生み出す喜びを味わいながら、自分の考えをよりよいものにする」という保育所保育指針の記載からも、多様な視点に触れることの重要性が分かります。

4. 記憶定着率:長期的なスキル維持

- 研修内容の長期記憶への定着

- 継続的な実践による技術の向上

- 振り返り学習による知識の深化

- 他者への指導を通じた理解の確実化

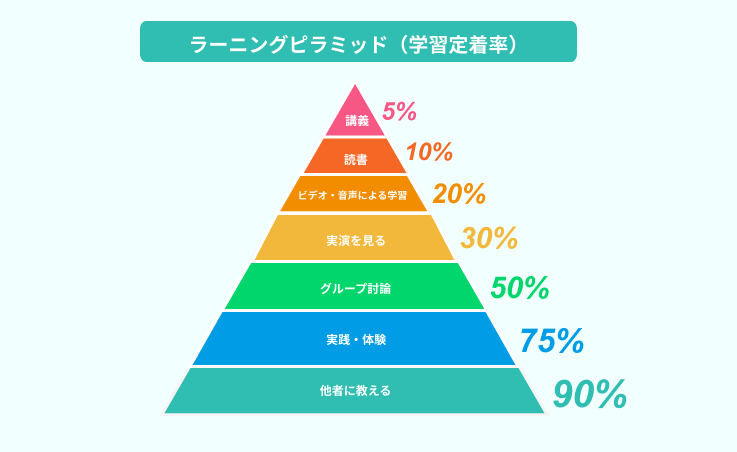

学習科学の研究によると、一度聞いただけの講義内容の定着率は約5%と言われています。一方で、他者に教えたり実際に体験したりした内容の定着率は90%に達するとされています。

ちょっと豆知識:学習効果の科学的根拠

アメリカ国立訓練研究所の「ラーニングピラミッド」理論によると、学習定着率は以下の通りです。

- 講義:5%

- 読書:10%

- ビデオ・音声による学習:20%

- 実演を見る:30%

- グループ討論:50%

- 実践・体験:75%

- 他者に教える:90%

この理論からも、集合研修における体験型学習とグループ討論の学習効果の高さが科学的に証明されています!

現実的な結論

理想的には集合研修が最も高い学習効果を期待できますが、現実的な制約(費用・時間・家庭事情)を考慮すると、オンライン研修が「現実的な最適解」となるケースが多いと言えます。

実際に、研修実施方法の希望調査では、「ライブ形式」と「集合型研修」を選択する保育士が多く、その理由として「講師の先生のリアルなお話しが聞けること、また参加者同士の情報交換も期待できる」「お話してくださる先生の熱い気持ちや、性格に触れることができる」という意見が寄せられています。

集合研修がおすすめのポイント

集合研修が他の研修形式と決定的に異なるのは、「体験型学習」を最大限に活用できることです。保育士に必要なスキルの多くは、実際に体を動かし、他者と関わりながら習得することで初めて現場で使える技術となります。

1.手遊び・歌の実践的習得

- 正確なメロディーとリズムを体で覚える

- 手の動きと歌詞のタイミングを実践で習得

- 子どもの年齢に応じた歌い方のコツを講師から直接学ぶ

- 他の受講者の表現方法を見て、自分の技術を向上させる

2.保護者対応ロールプレイ

- 相手の表情や声のトーンを読み取る力

- 適切な距離感と身振り手振り

- 状況に応じた言葉選びの判断力

- 相手の感情に共感しながら対応する技術

3.緊急時対応の実技訓練

- エピペンの正しい持ち方、注射角度の習得

- 緊張状態でも確実に行える手順の体得

- チームでの連携方法の実践的理解

- 保護者への連絡と状況説明の練習

4.障害児保育の感覚体験

- 聴覚過敏の体験(大きな音を聞いた時の感覚)

- 視覚処理の困難さの体験(特殊な眼鏡を使用)

- 感覚統合の課題の体験(バランス感覚の違いなど)

- コミュニケーションの困難さのロールプレイ

5.リアルな情報交換

- 「うちの園では、イヤイヤ期の子どもにこんな対応をしています」

- 「保護者会でこんな工夫をしたら、参加率が大幅に上がりました」

- 「行事の準備でこんな方法を取り入れたら、職員の負担が軽減されました」

- 「新人職員の育成で、こんなアプローチが効果的でした」

6.講師との直接的なやりとりによる疑問解決

- 理解が曖昧なまま進むことを防げる

- 具体的な場面を想定した質問ができる

- 他の受講者の質問からも学べる

- 疑問を共有することで学習が深まる

オンライン研修・eラーニングのおすすめポイント

「集合研修が最も効果的」だと分かっていても、実際には参加できない保育士が数多くいるのが現実です。その背景にある具体的な制約を詳しく見てみましょう。

特に研修会場から離れた場所で働く保育士の場合、1回の研修参加で月給の1/4〜1/3程度の出費が必要になることも珍しくありません。園からの研修費補助はあるものの上限があり、質の高い研修ほど自己負担が大きくなってしまいます。

また、保育現場では休暇取得が困難な職場も多く、「連続した休みを取るのが申し訳ない」「人手不足で休めない」という声が聞かれます。

こうした現実的制約がある中で、オンライン研修は集合研修の約7割の学習効果を自宅で実現できる優れた選択肢となっています。

1.リアルタイム質疑応答の価値

- 即座の疑問解決:理解が曖昧なまま進むことを防げる

- 具体的な相談:自園の状況に応じたアドバイスが受けられる

- 他の受講者の質問からの学び:様々な視点からの気づきが得られる

- 講師からの追加説明:質問内容に応じた詳細な解説

2.グループワークによる保育士同士の交流

現在のオンライン研修では、ブレイクアウトルーム機能を使って小グループでの討論や情報交換が可能です。

- 少人数グループでの深い議論:4-6名程度での集中的な話し合い

- 全国の保育士との交流:地域を超えた情報交換

- チャット機能の活用:リアルタイムでの情報共有

- 画面共有による資料の共有:具体的な事例やアイデアの共有

3.時間・費用の負担軽減

- 移動時間ゼロ:朝の準備時間の短縮、夕方の帰宅時間の早期化

- 費用削減:交通費・宿泊費が不要

- 家族への負担軽減:長時間家を空ける必要がない

- リラックスした環境:慣れ親しんだ空間での学習

- 録音・メモの自由度:自分なりの学習スタイルで参加可能

注意すべき点

- 集中環境の確保:家族の協力、騒音対策の必要性

- 技術トラブル対応:ネット環境、機器設定の事前確認

- 参加意識の維持:自宅という安心感からくる集中力の低下リスク

ライブ配信で伝わる要素

- 講師の表情や身振り手振り:カメラを通じた非言語コミュニケーション

- リアルタイムの反応:受講者の反応に応じた講師の臨機応変な対応

- 生の声:録画では得られない「今、この瞬間」の熱意

- 双方向のやりとり:講師と受講者の自然な対話

eラーニング(オンデマンド)研修の意外な学習効果

eラーニングは「学習効果が低い」と思われがちですが、適切に活用することで独自の強みを発揮できます。

eラーニングのデメリットと対策

- 学習の継続困難:締切まで後回しにしがち

- モチベーション維持の困難:一人で学習を続ける難しさ

- 疑問解決の遅れ:リアルタイムで質問できない

- 実践スキル習得の限界:体験型学習の機会不足

- 他の受講者との交流不足:情報交換の機会がない

対策方法

学習計画の明確化:週単位、日単位での学習スケジュール設定

アウトプットの機会創出:学んだ内容を職場で共有、実践

疑問点の記録:分からない点をメモし、後で調べる仕組み作り

1.反復学習の効果

- 理解度に応じた学習ペース:分からない部分を重点的に学習

- 知識の段階的定着:複数回視聴による理解の深化

- 実践後の振り返り学習:現場で実践した後の再学習

- 長期的な参照資料:修了後も継続的に参照可能

効果的な活用方法

学習サイクルの例

1. 基礎理論を動画で学習(30分)

2. 保育現場で実践(1週間)

3. うまくいかない部分を再視聴(15分)

4. 改善して再実践

5. 応用編の動画で発展学習

2.個別ペース学習のメリット

- 理解度に応じた時間配分:難しい内容にはより多くの時間を投入

- 集中できる時間帯の活用:朝型・夜型それぞれの最適な学習時間

- 反復回数の個人調整:理解度に応じた視聴回数の調整

- 関連分野の深掘り学習:興味のある分野の詳細学習

スキマ時間学習の実践例

- 通勤時間:電車やバスでの移動中(音声学習)

- 休憩時間:10-15分の短時間学習

- 家事の合間:夕食準備や洗濯の間

- 就寝前:1日の振り返りとしての学習

短時間学習のコツ

- チャプター分けされた内容:10-15分単位での学習

- 学習進度の可視化:どこまで進んだかが分かる仕組み

- メモ機能の活用:気づきや疑問点の記録

3.長期継続学習による専門性向上

- 知識の定期的なアップデート:最新情報の継続的な習得

- 実践との連動学習:現場の課題に応じた学習内容の選択

- キャリア段階に応じた学習:昇進や役職変更に応じた学習計画

- 他の学習方法との組み合わせ:集合研修やオンライン研修の補完

現実的な制約下での最適な学習戦略

集合研修が理想的だとしても、現実的な制約により参加が困難な保育士が多いのが実情です。

そうした状況下では

- オンライン研修:集合研修の約7割の効果を自宅で実現

- eラーニング:継続的な学習と反復による知識定着

これらを「妥協案」ではなく「現実的な最適解」として活用することで、継続的なスキルアップが可能になります。

重要なのは、完璧を求めて何もしないのではなく、今できる最善の方法で学び続けることです。次章では、自分の状況に最も適した研修形式を選択するための具体的な診断方法をご紹介します。

集合研修・オンライン研修・eラーニング完全比較表

実際の受講者データと学習科学の理論を基に、3つの研修形式を詳細に比較しました。

| 学習効果項目 | 集合研修 | オンライン研修 | eラーニング | 詳細解説 |

|---|---|---|---|---|

| 知識理解度 | ◎ | ◎ | ◯ | ・集合、オンラインはその場で質問できる |

| 実践スキル習得 | ◎ | ◯ | △ | ・集合研修の体験型学習が圧倒的に有効 ・オンラインでも擬似体験が可能 |

| 記憶定着率 | ◎ | ◯ | ◎〜△ | ・集合研修は体験学習で高定着率 ・オンラインでも少人数のグループワーク等で定着率アップ ・eラーニングは反復学習◎、流し見△ |

| 時間効率性 | △ | ◯ | ◎ | ・オンラインは移動時間が不要 ・eラーニングは自分の予定に合わせて受講可能 |

| 費用 | △ | ◎ | ◎ | ・集合研修は交通費など必要 ・都道府県により補助あり(東京都は対象者完全に無料) |

保育士研修形式の総合評価とおすすめ度

各研修形式の特徴を総合的に評価すると、以下のような結果となります。

| 研修形式 | 最大の強み | 最大の弱み | おすすめ度 |

|---|---|---|---|

| 集合研修 | 実践スキルの体験的習得・多様な参加者との深い交流 | 移動時間・費用の負担大・日程調整の困難 | 条件が揃えば最高 |

| オンライン研修 | 集合研修に近い学習効果を自宅で実現・リアルタイム質疑応答 | 実技の体験に限界・ネット環境に依存 | バランス重視の人に最適 |

| eラーニング | 反復学習による知識定着・完全な時間自由・最低コスト | 実践スキル習得の機会不足・学習の継続が困難 | 学習計画を立てて取り組める人、基礎知識習得に有効 |

最適な研修形式診断チェックリスト【あなたに合う研修の選び方】

保育士のキャリアアップ研修を選ぶ際、「どの研修形式が自分に最適なのか」を判断するのは意外に難しいものです。ここでは、具体的なチェックリストを用いて、あなたの状況に最も適した研修形式を見つけていきましょう。

集合研修のチェックリスト

□ 研修費用を含めた総額5万円以上の予算がある(東京都勤務の対象条件に該当する方は人財育成協会の集合研修が無料で受講可能です!)

□ 2-3日間の休暇を取得できる

□ 家族や職場の理解とサポートがある

□ 体験型学習を最も重視している

□ 他の保育士との直接交流を求めている

5項目中4項目以上に該当する場合は、集合研修が最適です。

オンライン研修のチェックリスト

□ 安定したネット環境がある

□ 集中できる自宅環境を確保できる

□ リアルタイムの質疑応答を重視している

□ 移動時間・費用を削減したい

□ 決まった時間での受講が可能

□ 他の受講者との交流に興味がある

6項目中4項目以上に該当する場合は、オンライン研修が最適です。

eラーニングのチェックリスト

□ 決まった時間での受講が困難

□ 自分のペースで学習することを好む

□ 繰り返し学習を重視している

□ 費用を最小限に抑えたい

□ スキマ時間を有効活用したい

□ 自己管理能力に自信がある

□ 基礎知識の習得から始めたい

7項目中5項目以上に該当する場合は、eラーニングが最適です。

あなたらしい学習スタイルの確立

最適な研修形式は、あなたの状況や価値観によって決まります。

重要なのは

- 現実的な制約を正直に認識する

- 自分の学習スタイルを理解する

- 長期的な目標を明確にする

- 必要に応じて複数の形式を組み合わせる

「完璧な研修」を待つよりも、「今できる最善の選択」をして学び続けることが、保育士としての成長につながります。次章では、理想と現実のバランスを取った具体的なキャリアアップ戦略をご提案します。

まとめ:保育士のキャリアアップ戦略【理想と現実のバランス】

この記事を通じて、3つの研修形式それぞれの特徴と効果を詳しく解説してきました。

ここで、保育士の皆さんが直面する「理想と現実のギャップ」を踏まえた、現実的な結論をお伝えします。

学習効果の順位は明確だが、最適解は人それぞれ

学習効果が最も高い集合研修が、すべての保育士にとって「最適解」とは限りません。重要なのは、あなたの現実的な制約の中で、継続的に学習を続けられる研修形式を選ぶことです。

妥協ではなく、戦略的選択としての研修選び

制約がある中での研修選択は「妥協」ではなく、自分の状況に最適化された戦略的選択としてスキルアップの機会を活かしていきましょう。

完璧を目指すより、継続を重視しよう

「理想的な研修環境が整うまで待つ」よりも、「今できる方法で学び始める」ことが重要です。継続的な学習こそが、保育士としての真の成長をもたらします。

この記事を読んだ方におすすめ記事

オンライン研修は令和7年度分、全日程受付中!

全国で受講可能なオンライン研修を開始しました!

満足度96%の人財育成協会の研修を、園や自宅で受講可能です。

グループワークが豊富なライブ形式の研修を、ぜひ受講してみてください!

保育士等キャリアアップ研修なら人財育成協会へ!

2023年度から受講必須化となっている保育士等キャリアアップ研修は、保育士等の専門性の向上、リーダー的職員の育成を目的とした制度です。

給与改善にもつながる制度で、月最大4万円程度のお給料がアップします。

人財育成協会の保育士等キャリアアップ研修は、満足度96%!

集合型でグループワークや演習が豊富な研修ですので「実践的なスキルが身につきやすい」「他園の事例も聞けて有意義!」と受講者の方にご好評いただいています!

また、人財育成協会の集合研修は、処遇改善等加算対象者など都道府県が規定する受講料免除対象の方は、受講料・テキスト代無料です。

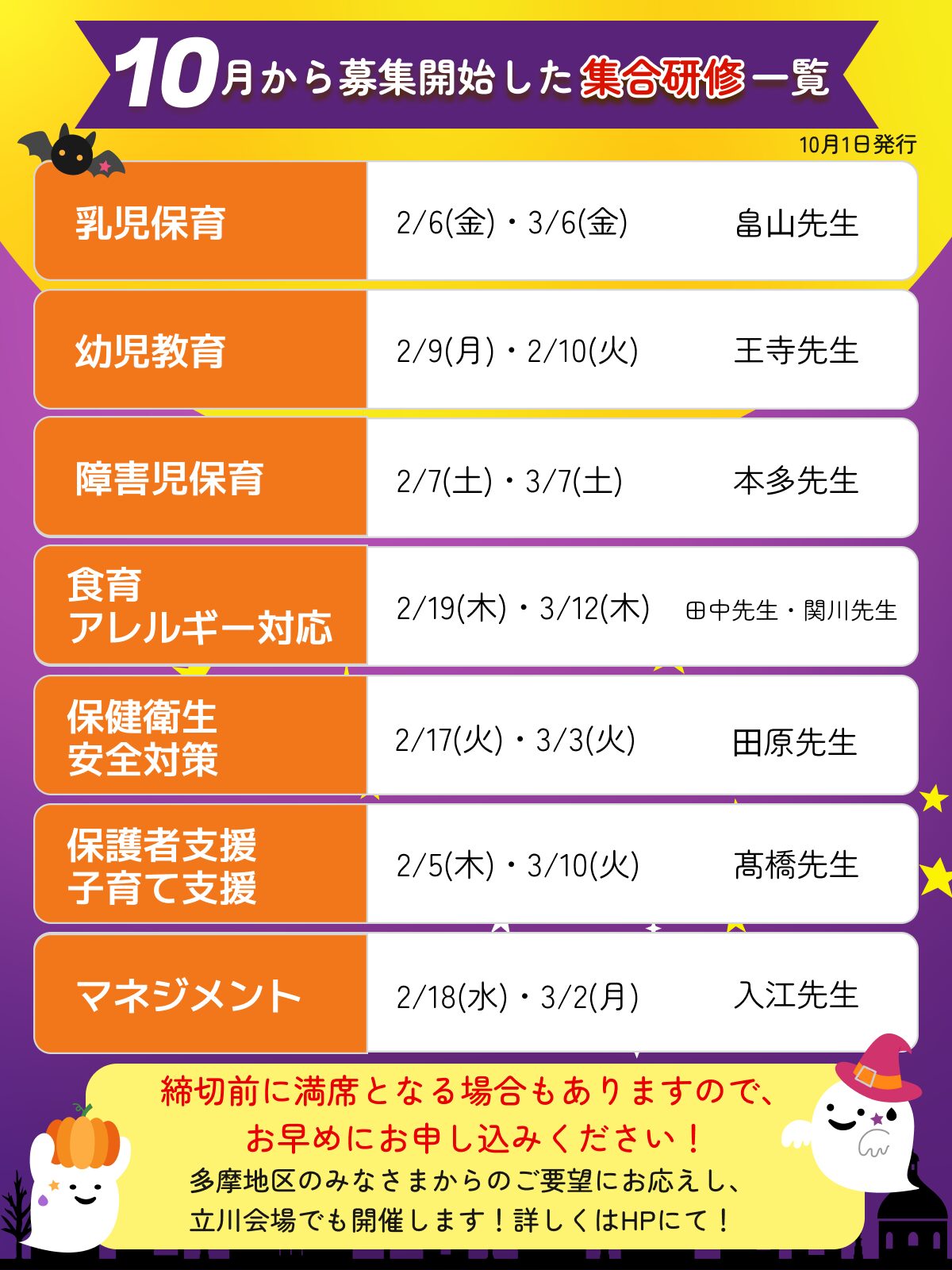

人気の研修は早期に満員となる場合がありますので、お早めのお申し込みをおすすめします。

気になる方は、集合研修より詳細をご覧ください!

LINEでは最新情報の受け取りや簡単申し込みが可能です!ぜひ友だち追加してご活用ください!