人財育成協会が「なぜ集合研修・オンライン研修にこだわるのか?」をテーマに10記事連載いたします!まずは第1弾です!

「とりあえず動画を流しておけば受講済み」

「倍速で再生して短時間で終わらせる」

「記録を書きながら聞き流す」

――そんな“ながら受講”が当たり前になっていませんか?

eラーニングは確かに便利です。

✔ 好きな時間に学べる

✔ 何度でも繰り返せる

✔ 大人数に一斉配信できる

これらは従来の集合研修にはなかった利点でしょう。

しかし、その便利さの裏に潜む最大の弱点を見逃してはいけません。

それこそが、「ながら受講」です。

目次

- 1 eラーニングのデメリット①:ながら受講は学びにならない

- 2 eラーニングのデメリット②:なぜ「ながら受講」が起きるのか?

- 3 eラーニングの限界を示すデータ:「受講率」と「実践率」のギャップ

- 4 他にもあるeラーニングの弱点――結局は「集中できない」に収束する

- 5 【事例】保育士キャリアアップ研修での“失敗と成功”

- 6 集合研修・オンライン研修を選ぶべき理由【双方向の学びで行動変容】

- 7 【事例紹介】集合研修・オンライン研修の効果

- 8 まとめ:eラーニングの弱点を補うのは「双方向型研修」

- 9 双方向型研修に特化する理由【人財育成協会】

- 10 よくある質問

- 11 保育士等キャリアアップ研修のおすすめ記事

- 12 人財育成協会の保育士等キャリアアップ研修オンライン

- 13 最新の投稿記事

eラーニングのデメリット①:ながら受講は学びにならない

動画を再生しているのに、実際には頭に入っていない。

受講済みの記録だけが残り、行動には結びつかない。

つまり――時間を使っているのに成果はゼロなのです。

ある保育士の声:

「最後まで動画を再生したが、記憶に残らなかった」

「保育が変わることはなかった」

これが現実です。「学んだつもり」で終わる学びは、現場を変える力にはなりません。

eラーニングのデメリット②:なぜ「ながら受講」が起きるのか?

ながら受講は偶然ではありません。eラーニングという仕組みそのものが、そうさせる面を持っています。

受講環境が自由すぎる

自宅や職場で気軽に見られる反面、雑務やスマホ通知など誘惑が多い。

インタラクション不足

講師や仲間から声をかけられない。誰にも見られていないため緊張感が生まれない。

時間の区切りが弱い

「いつでも見られる」が裏目に出て、集中力が途切れやすい。

これでは本来の「学ぶ」という行為は成立しません。

例えるなら――自習室で参考書を開くが、スマホに気を取られてページが進まない受験生のようなものです。

eラーニングの限界を示すデータ:「受講率」と「実践率」のギャップ

企業研修の調査によれば、eラーニングは受講完了率こそ高いものの、「実践に結びついた」と答える割合は2割未満に留まるとされます。

つまり、形だけの受講は進んでいても、現場の改善にはつながっていない。

「再生ボタンを押した人の数」と「行動が変わった人の数」には大きな乖離があるのです。

受講完了は“数字上の達成”にすぎません。行動が変わらなければ、研修は存在しなかったのと同じです。

他にもあるeラーニングの弱点――結局は「集中できない」に収束する

疑問をその場で解消できない

孤独でモチベーションが続かない

学びが「知識」で止まり「行動」に変わらない

しかし、これらも突き詰めれば、すべて「主体的に集中して学べない」という一点に収束します。

だからこそ、ながら受講が最大の弱点なのです。

【事例】保育士キャリアアップ研修での“失敗と成功”

ある園の若手保育士Aさんは、キャリアアップ研修をeラーニングで受講。空き時間に動画を流し、要点をノートにまとめました。

しかし翌日の保育では子どもへの対応に迷い、動画で学んだはずの方法が出てこない――結局、以前のやり方に戻ってしまいました。

その後、同じテーマのオンライン研修に参加。

講師に質問し、仲間と意見交換する中で、自園の課題を言語化。グループワークで「明日からできる行動」に落とし込み、翌日に実践。

「研修で学んだ抱っこの工夫を試したら、子どもがすぐに落ち着いた」

同じ内容でも、学び方ひとつで結果が180度変わるのです。

集合研修・オンライン研修を選ぶべき理由【双方向の学びで行動変容】

ではどうすれば「学んだつもり」で終わらせず、行動につなげられるのでしょうか?

答えは明白。人と人が関わる学び――集合研修・オンライン研修です。

1、「聞くだけ」ではなく「考える」研修

講師に直接質問でき、仲間と議論する中で「自分の言葉」に変換。理解は深まり、行動につながる。

受講者の声:

「動画では気づけなかった工夫が学べた」

「自園ですぐに使える対応策を得られた」

2、孤独ではなく「仲間と一緒に学ぶ」研修

「私だけじゃない」と気づける安心感。他園の事例に触れ、自園の改善点を客観的に見直せる。

受講者の声:

「他園の事例を聞いて、自園の改善点が明確になった」

「一人では思いつかなかった工夫を学べた」

3、知識を「行動」に変える仕組みがある研修

グループ発表や振り返りで、「自園でどう活かすか」を具体化。だから翌日から保育現場が変わる。

受講者の声:

「研修で学んだ抱っこの工夫を翌日実践したら、子どもが落ち着いた」

「研修で方向性を合わせたことで、園全体の雰囲気が変わった」

【事例紹介】集合研修・オンライン研修の効果

集合研修の事例:園全体の雰囲気が改善

ある園では、リーダー育成を目的とした集合研修を実施。園のビジョンを共有し、グループワークで「自園の課題解決策」を話し合ったところ、受講後に園全体の雰囲気が改善しました。

オンライン研修の事例:地方からの参加者が増加

人財育成協会では、オンラインで全国同時にキャリアアップ研修を開催。東京に来られない地方の保育士も参加可能になり、受講者数が飛躍的に増加しました。

受講者の声:受講者アンケートから

「その場で講師に質問できたのがよかった」

「グループ討議を通じて、自園の課題と解決策を考えられた」「オンラインでも全国の保育士と交流でき、刺激になった」

これらは、録画視聴型のeラーニングでは得にくい価値です。

まとめ:eラーニングの弱点を補うのは「双方向型研修」

便利さに依存しているだけでは、現場は変わりません。

最大の弱点である「ながら受講」を克服できないからです。

現場を変える学びに必要なのは、

✔ 考えさせる仕組み

✔ 仲間との対話

✔ 行動に落とし込む設計

この三本柱です。

最後に問いかけます

あなたの園は、再生ボタンを押して「学んだつもり」で満足しますか?

それとも、仲間と共に考え、対話し、行動に変える学びを選びますか?

現場を動かすのは、便利さではなく――集中と対話と行動です。

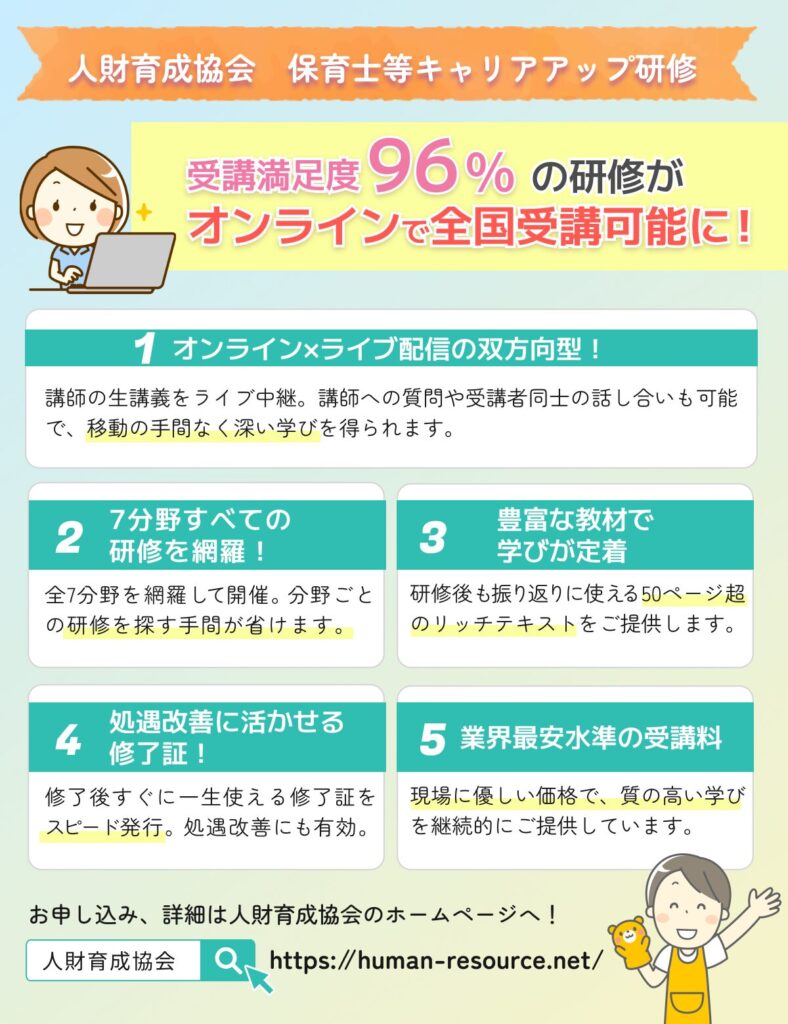

双方向型研修に特化する理由【人財育成協会】

保育士等キャリアアップ研修にはさまざまな方法がありますが、私たち人財育成協会は「集合研修」と「オンライン研修」に特化しています。

その理由は――

双方向性による理解の深まり

仲間との交流によるモチベーション維持

行動変容につながる実践設計

これらは録画視聴型のeラーニングでは得にくい価値です。

私たちは「学んで終わりではなく、現場での変化につながる研修」を提供していきます。

再生ボタンに未来は託せません。

双方向の学びこそが、明日の現場を変える力になるのです。

よくある質問

Q. eラーニングの最大のデメリットは?

A. eラーニングの最大のデメリットは、「ながら受講」による学習の空洞化です。例えば、業務の合間に動画を流して受講した場合、内容は視聴しても頭に定着せず、学んだことを実際の保育現場で活かす行動に結びつかないことがあります。また、受講の完了だけを達成目標にしてしまうと、知識としては身についてもスキルとしては習得できず、研修の効果が半減してしまいます。受講時間を確保しやすい利便性がある一方で、学びの深さや現場への反映という点では限界があるのが現状です。

Q. ながら受講を防ぐ方法は?

A. 「ながら受講」を防ぐには、受講後に必ずアウトプットを求める設計が有効です。例えば、動画の区切りごとに小テストを実施したり、学んだ内容をグループで発表させることで、頭だけでなく手や口も使って学習内容を定着させることができます。また、受講後には個人の行動計画を必須化し、「今日学んだことを明日からどのように実践するか」を具体的に書かせると、学びを現場行動に落とし込む習慣がつきます。さらに、オンラインでも少人数でディスカッションの場を設けることで、他者との意見交換を通して理解が深まり、自園の具体的な課題解決に結びつきやすくなります。

Q. オンライン研修のメリットは?

A. オンライン研修の大きなメリットは、全国どこからでも参加できる利便性に加え、双方向での質疑応答や意見交換が可能な点です。受講者同士で意見を出し合うことで学びの幅が広がり、自園の状況に合わせた実践アイデアが得られます。また、移動時間や経費をかけずに最新情報や指導方法を学べるため、研修を受けるハードルが低く、多くの保育士が効率的に学習を進められます。さらに、オンライン研修で得た知識や気づきを即座に現場で試すことができ、学習の成果が行動として表れやすいという点も大きな利点です。

保育士等キャリアアップ研修のおすすめ記事

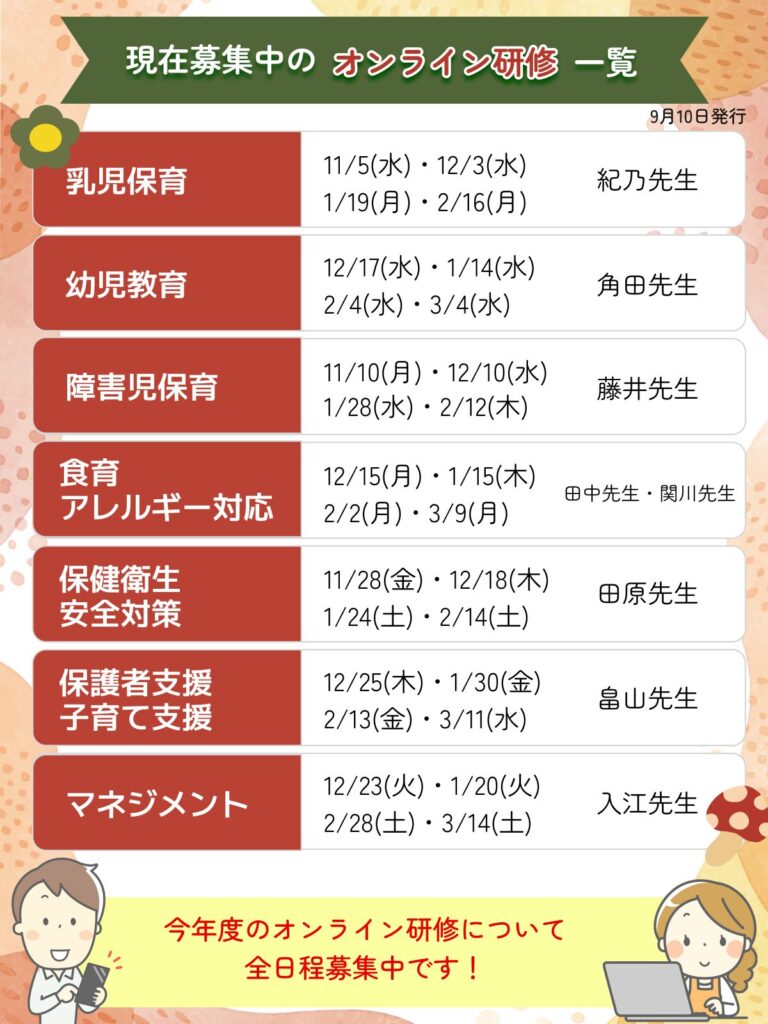

人財育成協会の保育士等キャリアアップ研修オンライン

全国で受講可能なオンライン研修の募集中です!

集合研修で満足度96%の実践的な研修を、オンラインで受講できるようになりました。

グループワークが豊富なライブ形式の研修を、ぜひ受講してみてください。

募集状況はオンライン研修ページからご確認できます。

LINEでは最新情報の受け取りや簡単申し込みが可能です!ぜひ友だち追加してご活用ください!