離職率の低い保育園には共通する特徴があります。

それは「園長先生の人材育成に対する考え方や取り組み方」に表れています。

この記事では、保育士不足の時代に人材育成がうまくいっている園長先生に共通する5つの特徴と、具体的な実践方法について紹介します。

人手不足を乗り越え、保育の質を高めながら職員が成長できる保育園経営のヒントとなれば幸いです。

目次

- 1 深刻化する保育士不足、今試される園長のリーダーシップ

- 2 共通点1:理念を”言葉”でなく”行動”で示している

- 3 共通点2:新人・若手保育士を「育てる風土」を大切にしている

- 4 共通点3:ベテラン職員とのバランスがとれたチーム構成を意識している

- 5 共通点4:職員の声に耳を傾ける”気づく力”が高い

- 6 共通点5:「魅力ある職場づくり」を意識した環境整備を行っている

- 7 これからの保育園に必要な「人を育てるマネジメント」とは?

- 8 人材育成のポイントと明日からできるアクション

- 9 この記事を読んだ方におすすめ

- 10 【園長先生必見】保育士が集まる園・辞めない園には理由がある!

- 11 人財育成協会の保育士等キャリアアップ研修について

- 12 人財育成協会の保育士等キャリアアップ研修オンライン

- 13 最新の投稿記事

深刻化する保育士不足、今試される園長のリーダーシップ

保育業界における人材確保の課題は年々深刻化しています。

厚生労働省の調査によれば、保育士不足は全国的な問題となっており、保育士の有効求人倍率は全職種平均の約2倍を超える状況が続いています。

多くの保育園経営者が「採用したくても人が来ない」という悩みを抱えているのが現状です。

このような保育士不足の状況下で、園長先生の役割はますます重要になっています。

単に採用活動を強化するだけでなく、現在働いている保育士の定着率を高め、一人ひとりが成長できる環境づくりが求められているのです。

共通点1:理念を”言葉”でなく”行動”で示している

保育園の理念や方針は、単に玄関に掲げられているだけでは職員の心には響きません。

人材育成がうまくいっている園長先生は、理念を「言葉」ではなく「行動」で示すことの重要性を理解しています。

理念が浸透している園の特徴

理念が職員に浸透している園では、次のような特徴が見られます。

- 園長自身が保育現場に定期的に入り、子どもたちと関わる姿を見せている

- 理念に沿った判断や意思決定を一貫して行っている

- 困難な状況でも理念に基づいた対応をしている

ある認定こども園の園長は、「子どもの主体性を大切にする」という理念を掲げていますが、それを実践するために、園長自らが子どもたちの意見を真剣に聞く姿勢を示しています。

例えば、園庭の遊具の配置や行事の内容について、子どもたちの意見を取り入れる機会を積極的に設けています。

このような園長の姿勢を見た職員は、「言葉だけでなく実際の行動で示してくれるから、園の理念が本物だ」と実感できます。

離職率が下がる理由

理念が行動で示され、職員に浸透すると、なぜ離職率が下がるのでしょうか?

1.仕事の意義を実感できる

保育の仕事は時に大変ですが、明確な理念のもとで働くことで、自分の仕事の意義や価値を実感しやすくなります。

2.一貫性のある職場環境

理念に基づいた一貫性のある運営は、職員に安心感をもたらします。「今日と明日で方針が変わる」という混乱がなく、見通しをもって働けます。

3.判断の拠り所になる

日々の保育で迷った時、理念が判断の拠り所となります。これにより職員の自律性が高まり、やりがいにつながります。

人材育成がうまくいっている園長先生は、理念を「掲げるもの」ではなく「実践するもの」と捉え、日々の行動を通じて職員に示しています。これが成功する保育園経営の基盤となっているのです。

共通点2:新人・若手保育士を「育てる風土」を大切にしている

人材育成に成功している園長先生は、新人や若手保育士が成長できる「育てる風土」を園全体に醸成しています。

ここでいう「風土」とは、単に研修制度があるということではなく、日常的に学び合い、成長し合う文化が根付いていることを指します。

成長段階に応じた育成体制

保育士不足が深刻化する中、成功している園長先生は、保育士のキャリアステージに合わせた育成体制を整えています。

新人保育士(1年目)

- メンター制度の導入(特定のベテラン保育士が担当)

- 月1回の振り返り面談の実施

- 基本的な保育技術の習得に焦点を当てた研修

若手保育士(2〜3年目)

- 得意分野の発見と伸長

- 小さなリーダーシップの機会の提供(行事の一部担当など)

- 専門分野の研修参加の奨励

中堅保育士(4〜5年目)

- 後輩指導のスキル向上

- 保育の専門性を高める外部研修への参加

- 園内研修の企画・運営の一部を担当

このように段階的な成長を促す仕組みがあることで、保育士は自分の成長の道筋を描きやすくなります。こうした明確な育成体制は、安定した保育園経営の基盤となっています。

「安心して挑戦できる環境」の作り方

育成に成功している園では、保育士が「失敗しても大丈夫」と感じられる環境づくりを重視しています。具体的には…

- 失敗を学びの機会と捉える文化:失敗を責めるのではなく、「次にどうすればいいか」という前向きな対話を促進

- チャレンジを称える姿勢:新しい保育活動や行事の提案を積極的に受け入れ、実践を後押し

- 定期的な振り返りの機会:成功体験も失敗体験も言語化して共有する場の設定

ある私立保育園では、毎週月曜の朝に「一言プレゼンタイム」という時間を設けています。

この時間は、職員が「最近やってみたこと」や「ちょっとした気づき」を1〜2分で話す場です。

例えば、ある若手保育士が「朝の支度が苦手な子どもに“今日は何から始める?”と聞くだけで、自分で動き出せることが増えた」と発表。

これを聞いた他の職員が「それやってみる!」と園全体に広がっていきました。園長はこの場に毎回参加し、「チャレンジの積み重ねが園全体の成長につながる」と伝えています。

発表に拍手が起こるあたたかい空気が、挑戦を後押しする土壌を育てているのです。

このような環境があると、若手保育士は「自分の成長を園全体が応援してくれている」と感じ、モチベーションが高まります。

その結果、離職を考えることが少なくなり、定着率の向上につながるのです。これは保育士不足に悩む保育園経営者にとって、非常に重要な取り組みといえるでしょう。

共通点3:ベテラン職員とのバランスがとれたチーム構成を意識している

人材育成に成功している園長先生は、ベテラン職員と若手職員の役割分担を明確にし、世代間のバランスのとれたチーム構成を実現しています。

世代間の役割分担を明確にする

保育士不足に対応している園長先生は、各世代の特性を活かした役割分担を行っています。

ベテラン職員の強み

- 豊富な経験に基づく判断力

- 保護者対応や緊急時の対応力

- 園の文化や伝統の継承者としての役割

若手職員の強み

- 最新の保育理論や技術への適応力

- デジタルツールの活用能力

- 新しい視点や発想

これらの強みを活かし、例えば「保育の基本はベテランが伝え、ICT活用は若手がリードする」といった相互補完的な関係を構築しています。

「教える側」のモチベーション維持の工夫

ベテラン職員が後輩を指導する際、「教えることが負担」と感じてしまうと、育成の質が低下します。成功している園長先生は、次のような工夫で教える側のモチベーションを維持しています。

- 指導役としての正式な役割付与:「メンター」「チーフ」などの役職や手当の設定

- 教えることによる成長の実感:指導スキルの向上が評価される仕組み

- 指導の時間的余裕の確保:指導時間を業務として認め、通常業務との両立を支援

ある中規模の私立こども園では、新人保育士に対して“担当メンター制”を導入しています。

特別な制度ではなく、同じ学年を受け持つ先輩が自然なかたちで声をかけ続けるスタイルです。

1年目のA先生が、午睡準備がスムーズにいかず悩んでいたところ、担当メンターであるB先生が「一緒にやってみよう」と実際の動きを見せながら支援。すぐに改善のきっかけをつかむことができました。

また、月1回の職員会議で「新人の様子を気づいた人が一言共有する」時間もあり、園全体で新人を育てる意識が自然と育まれています。

チームとして機能するための園長の役割

人材育成に成功している園長先生は、多様な世代がチームとして機能するための「橋渡し役」を果たしています。

- 世代間のコミュニケーションを促進する場づくり

- 異なる価値観や視点を尊重する文化の醸成

- 葛藤が生じた際の適切な介入と調整

世代間のバランスが取れたチームでは、互いの強みを活かし合うことで、保育の質が向上し、職員の満足度も高まります。

これが「働き続けたい」と思える職場環境につながり、結果として保育士不足の時代においても定着率の向上に寄与しているのです。こうした人材育成の取り組みが、安定した保育園経営の鍵となっています。

共通点4:職員の声に耳を傾ける”気づく力”が高い

人材育成に成功している園長先生に共通するのは、職員の小さな変化や悩みに気づく力が非常に高いことです。

この「気づく力」は、定期的な面談と日常的な観察を通じて養われています。

早期の気づきが離職防止につながる理由

職員が退職を決意するまでには、通常、いくつかの段階があります。

- 小さな不満や悩みの発生

- 周囲に相談できずに一人で抱え込む

- 不満や悩みの蓄積

- 「もう辞めたい」という気持ちの芽生え

- 転職活動の開始

- 退職の決断

人材育成に長けた園長先生は、この初期段階で職員の変化に気づき、適切なサポートを提供することで、問題が大きくなる前に解決に導きます。

保育士不足の現状では、この「早期発見・早期対応」の姿勢が極めて重要です。

日常的な”気配り”の実践

早期発見・早期対応をするためには、日常的な「気配り」が重要です。人材育成に成功している園長先生は次のような習慣を持っています。

- 朝の挨拶時に一人ひとりの表情を確認する

- 昼食時に各クラスを巡回し、雰囲気を感じ取る

- 職員の言動の変化(遅刻が増えた、笑顔が減ったなど)に敏感になる

- 職員同士の関係性の変化にも注意を払う

ある園長先生は、月に1度「職員のための10分間カフェタイム」を設けています。

園内の一角にお茶とお菓子を用意し、職員1人ずつと園長が10分だけ話す時間です。

「実は最近、子どもとの関わりに悩んでいて…」「子育てとの両立がつらくて」といった声も、こうした場だからこそ話しやすくなります。

ある職員はこの場で勤務時間に関する悩みを打ち明け、時短勤務に切り替えることで無理なく続けられるようになりました。

小さな対話の積み重ねが、「この園なら相談できる」という安心感につながっています。

このような園長の姿勢は、職員に安心感をもたらし、「困った時は相談できる」という信頼関係を築くことにつながります。

その結果、問題が深刻化する前に解決することができ、離職防止に大きく貢献しているのです。

保育士不足の時代において、こうした丁寧な人材育成の姿勢が、持続可能な保育園経営の基盤になっています。

共通点5:「魅力ある職場づくり」を意識した環境整備を行っている

人材育成に成功している園長先生は、「働きたい」と思える職場環境づくりに特に力を入れています。

これは単に給与や福利厚生を充実させるだけでなく、職員が働きがいを感じられる総合的な環境整備を指します。

「働きたい園」に共通する要素

保育士不足の時代において、成功している保育園経営に共通する職場環境の特徴には、次のようなものがあります

1. 成長できる環境

- キャリアアップ研修の積極的活用:専門分野の研修参加を奨励し、研修費用の補助や勤務調整などのサポートを行う

- 園内研修の充実:外部講師を招いたり、職員同士で学び合う機会を定期的に設ける

- 自己啓発の支援:資格取得や自己研鑽に対する支援制度の整備

2. 働きやすい環境

- 業務効率化の工夫:ICTツールの導入や書類の簡素化など

- 柔軟な勤務体制:ライフステージに合わせた勤務時間の調整

- 休憩時間の確保:職員が確実に休憩を取れる体制づくり

3. 心理的安全性の高い環境

- 意見が言いやすい雰囲気:提案や改善意見を歓迎する文化

- 失敗を責めない姿勢:失敗から学ぶことを重視する風土

- 多様性の尊重:様々な価値観や働き方を認め合う職場文化

処遇改善加算の効果的な活用方法

処遇改善加算は保育士の給与水準向上のための重要な制度ですが、人材育成に成功している園長先生は、この制度を単なる給与アップだけでなく、キャリア形成の機会として活用しています。

例えば、処遇改善加算Ⅱでは、一定の研修を受講することで「副主任保育士」「専門リーダー」「職務分野別リーダー」などのポジションに就くことができ、給与面での処遇改善につながります。

成功している園長先生は、この仕組みを職員のキャリアアップの道筋として明確に示し、積極的に研修参加を促しています。

ある園では、「処遇改善キャリアマップ」を作成し、職員のキャリアパスを可視化しています。

「この研修を受ければ副主任を目指せる」「専門リーダーとして活動できる」といった道筋を明示することで、若手も将来のイメージを持ちやすくなっています。

また、昇格後の役割に応じて研修費用の補助や勤務時間の調整も行い、「挑戦する人を応援する」姿勢が制度面からも支えられています。

これにより、「頑張れば次のステージがある」と職員が実感でき、定着と成長を両立する環境づくりに成功しています。

職員満足度を高める工夫

人材育成に成功している園長先生は、定期的に職員満足度を測定し、改善に取り組んでいます。

- 匿名アンケートの実施:率直な意見を集めるため

- 改善提案制度の設置:職員からのアイデアを積極的に取り入れる

- 「小さな成功」の共有と称賛:日々の成果を認め合う文化づくり

これらの取り組みにより、職員は「自分の意見が尊重されている」「成長を認められている」と実感できるようになります。

その結果、「この園で働き続けたい」という気持ちが強まり、定着率の向上につながるのです。

日常に組み込める人材育成の工夫

まずは、以下のような行動から始めてみるのはいかがでしょうか。

- 観察の習慣化:常に職員の様子に目を配り、小さな変化に気づく

- 声かけの意識化:単なる挨拶ではなく、意図を持った声かけを行う

- 記録の継続:気づいたことをメモし、継続的に職員の状態を把握する

- 対話の重視:一方的な指示ではなく、対話を通じて職員の考えを引き出す

- 称賛の具体化:抽象的な褒め言葉ではなく、具体的な行動を称える

こうした日々の積み重ねが、職員との信頼関係を築き、「この園で働き続けたい」と思える環境をつくるのです。。保育士不足の時代においても、安定した保育園経営を実現する基盤となっています。

これからの保育園に必要な「人を育てるマネジメント」とは?

保育業界を取り巻く環境は日々変化しています。保育士不足、保護者ニーズの多様化、保育の質向上への期待など、様々な課題に直面する中で、園長先生に求められるマネジメントのあり方も変わりつつあります。

従来型の「指示型」から「対話型」へのシフト

人材育成に成功している園長先生は、従来の「指示型」から「対話型」のマネジメントへとシフトしています。

従来型の「指示型」マネジメント

- 園長が方針を決め、職員はそれに従う

- 問題が起きたら園長が解決策を示す

- 評価基準が明確でない場合が多い

これからの「対話型」マネジメント

- 園の方針を職員と共に考える

- 問題解決のプロセスを職員と共に歩む

- 明確な評価基準と成長の道筋を示す

対話型マネジメントでは、園長先生は「答えを与える人」ではなく「共に考える人」「成長を支える人」としての役割を担います。これが持続可能な保育園経営の鍵となっています。

「個の成長」と「チームの成長」を両立させるアプローチ

成功している園長先生は、個々の職員の成長とチーム全体の成長を同時に促進するアプローチを取っています。

個の成長を促すアプローチ

- 個々の強みや成長課題を把握

- パーソナライズされた成長目標の設定

- 一人ひとりの「小さな成功体験」を大切にする

チームの成長を促すアプローチ

- チームとしての目標や価値観の共有

- 多様な強みを活かし合える役割分担

- 「お互いに学び合う」文化の醸成

このバランスを取ることで、個人の成長がチーム全体の成長につながり、チームの成長が個人の成長を支える好循環が生まれます。保育士不足の時代においても、人材育成を通じて組織力を高める保育園経営が可能になります。

キャリアアップ研修を活用した人材育成の具体例

保育士等キャリアアップ研修は、保育士のキャリア形成と処遇改善の両面で重要な役割を果たしています。

人材育成に成功している園長先生は、この研修制度を以下のように戦略的に活用しています。

園全体のスキルマップの作成

どの分野にどんな専門性を持つ職員がいるかを可視化

バランスを考えた研修参加計画

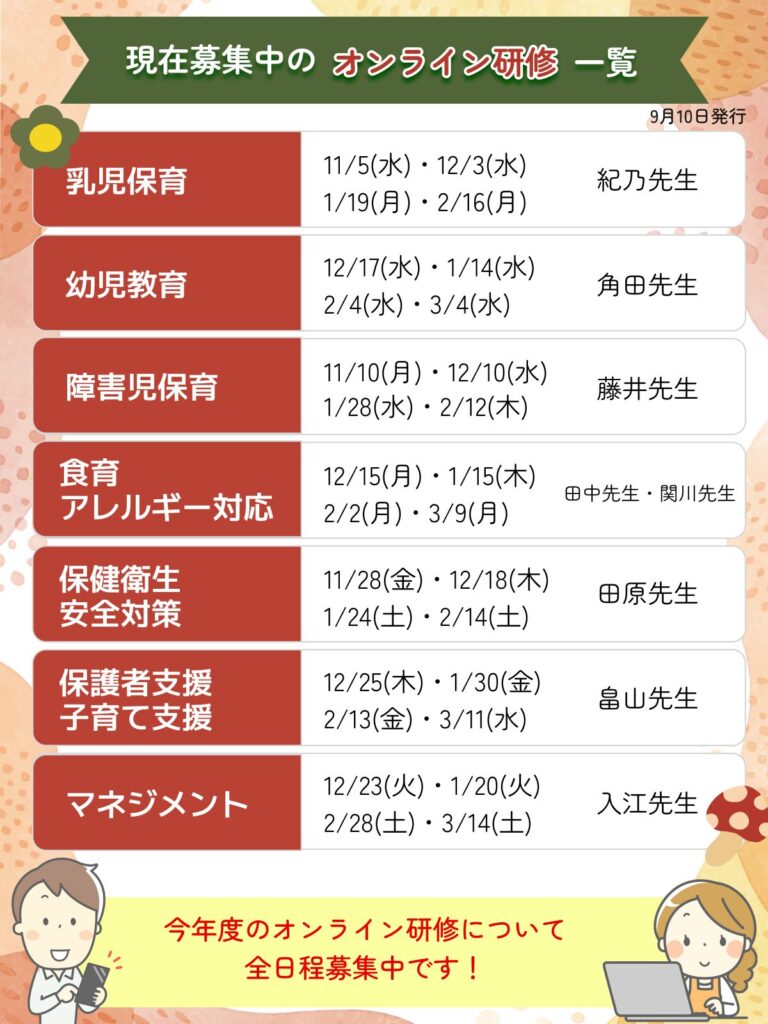

- 「乳児保育」「幼児教育」「障害児保育」「食育・アレルギー」「保健衛生・安全対策」「保護者支援・子育て支援」「マネジメント」の各分野をカバー

- 職員の興味・関心と園のニーズを考慮した計画

研修成果の共有

- 研修参加者による園内報告会の実施

- 学んだことを実践に活かす機会の設定

キャリアパスの見える化

- 研修受講と役割・処遇の関連を明確に示す

- 「副主任保育士」「専門リーダー」「職務分野別リーダー」等のポジションと必要な研修の対応を可視化

ある園では、「キャリアアップ研修受講マップ」を作成し、各職員がどの研修を受講し、どのような専門性を身につけているかを一覧できるようにしています。

これにより、「この分野は○○先生に相談しよう」という文化が生まれ、職員間の学び合いが促進されています。

このように、キャリアアップ研修を単なる「処遇改善のための要件」としてではなく、園全体の専門性向上と人材育成のツールとして活用することが、成功している園長先生の特徴なのです。

これは保育士不足に対応するための効果的な保育園経営戦略といえるでしょう。

人材育成のポイントと明日からできるアクション

人材育成がうまくいっている園長先生の共通点についてご紹介してきましたが、これらを整理すると、大きく「仕組み」と「信頼関係」の二つの要素に集約されることがわかります。

「仕組み」の要素

- 段階的な成長を促す育成体制

- 明確なキャリアパスの提示

- バランスの取れたチーム構成

- 効果的な研修制度の活用

- 業務効率化による負担軽減

「信頼関係」の要素

- 理念の行動による体現

- こまめな面談と気づきの姿勢

- 声かけと観察の日常化

- 対話と共感によるマネジメント

- 心理的安全性の高い職場文化

この二つの要素は、車の両輪のように互いに補完し合って機能します。「仕組み」だけでは形骸化してしまい、「信頼関係」だけでは持続可能性に欠けるのです。

人材育成がうまくいっている園長先生は、この両輪のバランスを常に意識しながら、日々の園運営に取り組んでいます。

そして、その成果として、職員の成長と定着率の向上、ひいては保育の質の向上という好循環を生み出しているのです。

これが保育士不足の時代においても安定した保育園経営を実現する秘訣といえるでしょう。

明日からできる人材育成のための5ポイント

最後に、この記事を読んだ園長先生が明日から実践できる、人材育成のための具体的なアクションをご提案します。

1.15分間の「聴く時間」を作る

まずは週に1人、15分間だけ職員の話を「聴く」時間をスケジュールに入れてみましょう。話の内容よりも、「聴いてもらえた」という体験が職員の安心感につながります。

2.「ありがとう」の具体化

日常的に伝えている「ありがとう」に、具体的な内容を付け加えてみましょう。「○○してくれて、ありがとう。おかげで□□ができました」という形です。

3.キャリアアップ研修の情報共有

処遇改善やキャリアアップにつながる研修情報を、職員が見やすい形で掲示したり、定期的に案内したりしてみましょう。保育士不足の時代には、在籍している職員の成長機会を増やすことが重要です。

4.園の理念を行動に落とし込む時間

職員会議などの機会に、「園の理念を実現するために、日々の保育でどんなことを大切にしているか」を話し合う時間を設けてみましょう。

5.自己診断してみる

この記事で紹介した5つの共通点について、自園ではどの程度実現できているか、率直に自己診断してみましょう。

人材育成は一朝一夕で成果が出るものではありませんが、小さな一歩の積み重ねが大きな変化を生み出します。園長先生自身が「学び続ける姿勢」を示すことで、園全体の成長文化を醸成していけることでしょう。

この記事を読んだ方におすすめ

【園長先生必見】保育士が集まる園・辞めない園には理由がある!

人手不足が深刻化する今、「求人を出しても応募がない」「せっかく採用しても定着しない」そんなお悩みを抱えていませんか?

人財育成協会の「採用・育成・定着セミナー」では、創業15年間で累積200社・1,000回・10,000名以上の研修実績を持つ入江感動経営研究所の入江元太氏が、保育士が集まり・育ち・辞めない園づくりの秘密を実践的に解説します。

本セミナーでは、単なる理論ではなく、明日から園で実践できる具体的な採用戦略、職員が主体的に成長する育成の仕組み、そして働きやすい環境づくりによる定着促進の方法をお伝えします。人手不足時代を勝ち抜き、選ばれる園へと進化するためのヒントが満載です。

参加後には、無料オンラインフィードバックセッションもご用意。あなたの園の課題に寄り添いながら、具体的な解決策を一緒に考えていきます。

セミナー内容

- 今なぜ「採用・育成・定着」が大事なのか

- 「採用・育成・定着」実践例

- 「採用・育成・定着」の今日からできるのポイント

★質疑応答の時間もありますので、ぜひ自園の課題解決に向けてご活用ください!

詳しい研修情報や申込方法については、お役立ちセミナーページをご覧ください。

人財育成協会の保育士等キャリアアップ研修について

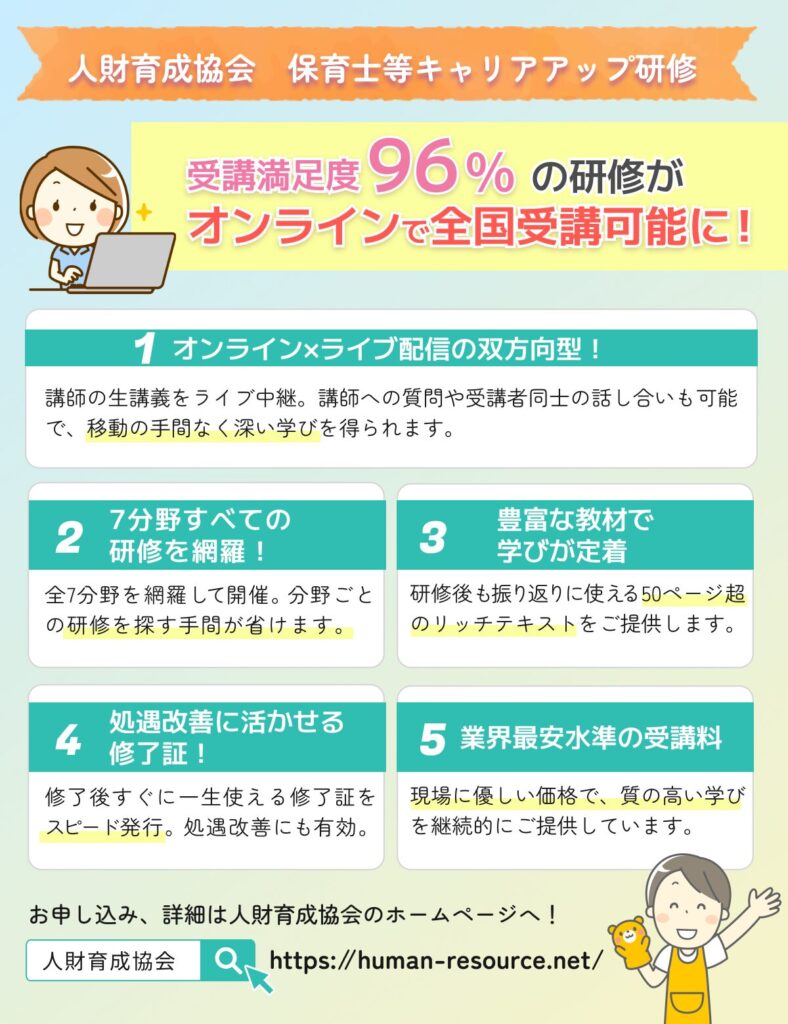

人財育成協会では、保育士のキャリアアップに必要な7分野(「乳児保育」「幼児教育」「障害児保育」「食育・アレルギー」「保健衛生・安全対策」「保護者支援・子育て支援」「マネジメント」)の研修を、現場の保育士が参加しやすい形で提供しています。

人財育成協会の集合研修が選ばれる理由

- 少人数制で質問しやすく、グループワークが充実

- 50ページ以上のリッチテキスト付きで復習もしやすい

- 研修修了証は即日発行で手続きの手間なし

- 現場経験豊富な講師による実践的な内容

詳しい研修情報や申込方法については、研修案内ページをご覧ください。

保育士不足の時代だからこそ、一人ひとりの専門性を高め、働きがいを持って長く活躍できる環境づくりが重要です。当協会の研修は、人材育成の取り組みを強力にサポートします。

皆様の園の人材育成の成功を心より応援しています。

人財育成協会の保育士等キャリアアップ研修オンライン

全国で受講可能なオンライン研修の募集中です!

集合研修で満足度96%の実践的な研修を、オンラインで受講できるようになりました。

グループワークが豊富なライブ形式の研修を、ぜひ受講してみてください。

募集状況はオンライン研修ページからご確認できます。

LINEでは最新情報の受け取りや簡単申し込みが可能です!ぜひ友だち追加してご活用ください!