保育士等キャリアアップ研修のレポート提出に頭を悩ませていませんか?

研修は充実していても、いざレポートとなると何を書けばよいのか、どのようにまとめればよいのか迷うものです。

実際に、多くの保育士が「研修は理解できたのに、レポートでうまく表現できない」という悩みを抱えています。

本記事では、保育士等キャリアアップ研修のレポート作成に役立つポイントと、実際に合格した例文をご紹介します。

処遇改善加算の要件となる重要な研修だからこそ、レポート作成でつまずかないよう、具体的な書き方のコツを押さえておきましょう。

これから研修を受ける方も、すでに受講済みでレポート提出を控えている方も、ぜひ参考にしてください。

目次

保育士等キャリアアップ研修レポートの基本知識

保育士等キャリアアップ研修とは、保育士の専門性向上と処遇改善を目的とした制度です。2017年に厚生労働省より「保育士等キャリアアップ研修ガイドライン」が制定され、全国で実施されています。この研修を修了することで、職場での役職や給与アップにつながる可能性があります。

研修修了のためには、各分野の講義を受講するだけでなく、レポート提出が必要となる場合がほとんどです。

レポートには、

①研修内容の要約

②研修を通じて得た気づきや学び

③今後の保育実践にどう活かすか

の3点が主に求められます。

自治体によってレポートの書式や文字数は異なりますが、A4用紙1〜2枚程度、1,000〜2,000字程度のものが一般的です。提出期限は研修終了後2週間〜1か月以内に設定されていることが多いので、早めに取り組むことをおすすめします。

効果的なレポートの書き方のポイント

1.構成と形式のポイント

保育士等キャリアアップ研修のレポートは、以下の基本構成で作成するとまとまりやすくなります。

- 研修の基本情報(日時・場所・テーマなど)

- 研修内容の要約

- 研修を通じた気づきと学び

- 今後の保育実践への活かし方

文章は簡潔に、箇条書きを適宜活用すると読みやすくなります。また、専門用語を正確に使い、具体例を交えることで説得力が増します。

2.研修内容の要約方法

研修内容を要約する際は、講師の話をそのまま書き写すのではなく、自分の言葉で重要ポイントをまとめることが大切です。特に印象に残った内容や新たに学んだことを中心に、要点を絞って記述しましょう。

例えば「保護者支援・子育て支援分野」の研修であれば、「保護者との信頼関係構築の重要性」「多様な家庭環境への配慮」「具体的な支援方法」などの観点から要約できます。

3.気づきや学びを伝える表現方法

自分の気づきや学びを伝える際は、「〜と気づいた」「〜ということを学んだ」など、主語を「私」として具体的に記述します。特に、これまでの自分の保育観や実践と照らし合わせて、新たな視点を得られた点や再確認できた点を書くと、深い学びが伝わります。

例文:「この研修を通して、保護者の話を一方的に聞くだけでなく、共感しながら対話することの重要性に気づきました。これまで解決策を急いで提示していたことを反省し、まずは保護者の気持ちに寄り添うことから始めたいと思います。」

4.今後の実践に生かす決意の書き方

研修で学んだことを今後どのように活かすかは、具体的かつ実現可能な内容を書くことが重要です。自分の園や担当クラスの実情に合わせた実践方法を考え、具体的な取り組みとして記述しましょう。

例文:「明日から早速、朝の受け入れ時に保護者とのコミュニケーションを増やし、子どもの様子を具体的に伝えるようにします。また、園内研修で学んだドキュメンテーションの手法を取り入れ、子どもの成長を視覚的に伝えられるよう工夫していきます。」

保育士等キャリアアップ研修のレポート分野別例文

1.乳児保育分野の例文

研修内容

乳児には適切な養護環境が重要であり、事故防止の安全対策も十分な配慮が必要です。特に睡眠中やプール活動、食事の場面には気を配ることが大切です。また、乳児保育は、健やかな子どもの発達発育を保障する役割があり、保護者以外にも親密で多くの人(保育者)がいることは、子どもにとって世界が広がる大切な場であることを再確認しました。

気づき・学び

大切な赤ちゃんをお預かりしている重みを再認識しました。過保護すぎる保育は、子どもの育ちを奪ってしまうことに気づきました。乳児との関わりや遊びなどを知りたいと思っていたので、見たことのない遊具を知ることができたり、関わり方の事例を紹介してもらい、実践していこうと思いました。

今後の実践

乳児の特徴を理解し、見守りのポイントもしっかり確認したいと思います。ボードで掲示し、乳児の情報と共有する方法も考えてみました。また、自我が芽生え始める時期だからこそ、否定せずゆっくりと子どもが自分で判断できるような言葉かけを意識していきます。

解説:乳児保育分野では、養護と教育の一体性や安全面への配慮など、乳児特有の内容が記述されています。「気づき・学び」では研修で紹介されたわらべうた遊びなど、具体的な保育技術に触れている点が良いでしょう。「今後の実践」では、SIDSへの対応など具体的な安全対策が挙げられています。

2.幼児教育分野の例文

研修内容

幼児教育分野の研修では、幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿を踏まえた保育実践について学びました。子どものトキメキやヒラメキを大切にした環境構成や援助の方法、子どもの主体性を引き出す保育者の関わり方を公開保育と講義を通して学びを深めました。

気づき・学び

子どもの主体性を育むためには、保育者の適切な環境構成と応答的な関わりが不可欠であることを再認識しました。「わくわく」する環境が子どもの興味関心を引き出し、自発的な活動へとつながることや、子どもの小さな発見や気づきに共感し言葉にして返していくことの重要性を学びました。

今後の実践

10の姿と照らし合わせながら保育を振り返り、意識的に関わりの少ない分野も取り入れていきます。子どものつぶやきに敏感に気づける観察力を高め、主体的に関われる環境構成を心がけます。また、子どもの気づきや発見に共感し、寄り添う応答的な関わりを大切にします。

解説:幼児教育分野では、「幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿」を踏まえた保育実践について学んだことを記述しています。子どもの主体性を育むための環境構成と応答的な関わりの重要性への気づきが具体的に書かれている点がポイントです。今後の実践として、10の姿との照合による保育の振り返りや、子どものつぶやきへの観察力向上など、具体的な行動目標が設定されている点も重要です。

3.障害児保育分野

研修内容

障害児保育分野では、障害の理解と合理的配慮、家庭・関係機関との連携、個別の指導計画や支援計画の作成方法について学びました。特に「障害者差別解消法」に基づく合理的配慮の提供や、障害のある子どもが他の子どもと共に成長できるための保育環境の構築について理解を深めました。

気づき・学び

障害のある子どもへの支援では、一人一人の発達過程や障害の状態を把握し、適切な環境のもとで共に成長できる保育が大切だと学びました。また、家庭や関係機関との連携を図り、個別の指導計画や支援計画を作成することの重要性を認識しました。保護者支援においては、寄り添う姿勢と信頼関係構築が何よりも重要であることを学びました。

今後の実践

子どもの特性や発達に合わせた合理的配慮を検討し、視覚支援などの具体的な支援方法を実践します。個別の指導計画と支援計画を定期的に見直し、PDCAサイクルを意識した支援を行います。また、保護者との信頼関係を大切にし、共に子どもの成長を喜び合える関係づくりに努めます。専門機関との連携を密にし、チームとしての支援体制を構築していきます。

解説:障害児保育分野では、障害の理解と合理的配慮、関係機関との連携、個別の指導計画作成について学んだことを記述しています。「障害者差別解消法」に基づく合理的配慮など法的根拠を踏まえた学びが示され、一人一人の発達過程や障害の状態把握の重要性、保護者との信頼関係構築の必要性などへの気づきを記載しています。今後の実践として、視覚支援などの具体的支援方法やPDCAサイクルを意識した支援計画の見直しなど、現場で活かせる取り組みが挙げられている点がポイントです。

4.食育・アレルギー対応分野の例文

研修内容

食の「ねらい」について、心情、意欲、態度の面からねらいを知ることができました。食育の計画を考える際は、単なる栄養摂取だけでなく食事体験全体に着目すべきであり、私も積極的にアイデアを出して実践していいのだと考えるようになりました。また、幼児のアレルギー疾患の割合は食物アレルギーが増えているとのことで、これからも食物アレルギーの子どもが増える可能性があると思います。

気づき・学び

食事の環境について、私の保育園の現状を振り返るワークでは、出来ていること、出来ていないことが可視化されました。調理と比較する食事の環境(バイキング形式など)で実施し、子どもの発達を促えることについて、考えもしませんでした。また、食事の目的に、人間関係など盛り込まれていなかったと思います。

今後の実践

私の保育園では、保育園のアレルギー対応の子が多いため、今後は栄養面に留まらず、具体的な取り組みを知らせしていきます。また、保育園ではアレルギー対応が進んでいるが、ガイドラインが作成されていないため、作成して誰が見ても分かるように更新していきます。

解説:食育・アレルギー対応分野では、食育の計画や食事環境の重要性、アレルギー対応などについて学んだことを記述しています。ワークでの気づきが具体的に書かれている点や、今後の実践としてガイドライン作成など具体的な取り組みが挙げられている点が評価されます。

5.保健衛生・安全対策分野

研修内容

保健衛生・安全対策分野では、感染症対策、事故防止、健康安全管理、事故発生時の対応、保健計画の作成について学びました。特に「保育所における感染症ガイドライン」や「事故防止及び事故発生時のためのガイドライン」の内容を詳しく理解し、実践への活用方法を学びました。

気づき・学び

子どもの命を守ることは子どもの人権を尊重することであり、安全面からも「子ども主体」の保育が大切だと気づきました。ヒヤリハットのパターン分析を行い事故を予防する取り組みや、組織的な安全管理の仕組みづくりの重要性を学びました。ハインリッヒの法則を基に、小さな出来事を見逃さない姿勢が重篤な事故防止につながることを理解しました。

今後の実践

職員間の連携を強化し、子どもの健康状態の把握と異常の早期発見に努めます。ヒヤリハットを詳細に記録し分析する習慣をつけ、環境整備や職員の危機管理意識向上に取り組みます。また、保健計画を全職員で共有し、家庭との連携を深めながら子どもの健康支援を進めていきます。

解説:具体的なガイドラインに基づいた学びが示され、子どもの命を守ることと人権尊重の関連性への気づきや、ハインリッヒの法則を基にした事故予防の考え方など、理論と実践を結びつけた学びを記載しています。今後の実践として、ヒヤリハットの記録・分析や保健計画の職員間共有など、組織的な取り組みが具体的に挙げられており、保育現場の安全性向上に直接貢献する内容となっています。

6.保護者支援・子育て支援分野の例文

研修内容

子どもに障害や発達上の課題が見られる場合、外国籍家庭、保護者に不適切な養育や育児不安が見られる場合など、個別的な配慮を行う必要性が高い家庭への支援方法について学びました。特に、保護者の話を「まずは聞いて、その思いを受け止める」ことの重要性が強調されていました。

気づき・学び

保護者への関わり方について、私自身が「正解を教えなければ」という思いが強く、つい助言が多くなっていたことに気づきました。保育者と保護者の間にあるズレをよく理解しておかないといけないと感じさせられました。また、ドキュメンテーションや送迎時の会話などを、あらためて大切にしようと思いました。

今後の実践

日々の保育の中で保護者支援の負担も大きいですが、義務であることを忘れずに保護者に寄り添っていける保育者でありたいと思います。特に、子どもの成長を保護者と共に喜び合える関係を大切にしていきたいです。また、園だけでなく様々な関係機関と連携し、保護者を支える体制づくりの大切さも実感しました。

解説:この例文では、研修内容を簡潔にまとめながら、特に印象に残ったポイントを強調しています。「気づき・学び」の部分では、自分自身の保育を振り返り、具体的に何に気づいたかを記述。「今後の実践」では決意表明と共に、具体的にどのように実践していくかが書かれています。

7.マネジメント分野の例文

研修内容

保育所におけるリーダーシップとは何か、効果的なチーム運営のための方法について学びました。特に「分散型リーダーシップ」という考え方が印象的でした。一人で全てを決めるのではなく、それぞれの強みを活かし、互いに認め合い支え合う関係性をつくることの大切さを学びました。

気づき・学び

自園を振り返って保育士の意見連携が出来ていないと感じます。そのためには話を聞いたり、受け入れたりしながら少しずつ信頼関係を深めていきたいです。また、園について情報を共有するワークをしました。自分の園の良いところや課題が見つかり、良いところは伸ばし、課題は職員と話し合い改善策を考えていきたいと思います。

今後の実践

各クラスの課題や成功事例を共有する機会を増やし、互いの保育実践から学び合える環境づくりを目指します。また、年間目標だけでなく月ごとの小さな目標設定と振り返りを行うことで、達成感を共有し、モチベーションの維持・向上につなげていきます。さらに、職員それぞれの強みを活かせる役割分担を検討し、一人ひとりが主体的に園運営に参画できる体制を構築したいと思います。

解説:マネジメント分野では、リーダーシップやチーム運営について学んだことを具体的に記述しています。特に「分散型リーダーシップ」という専門用語を正確に使いながら、自園での課題と結びつけて考察している点が評価されます。今後の実践では、具体的な提案と目標が明確に示されています。

保育士等キャリアアップ研修のレポート作成時の注意点とアドバイス

1.基準を満たすポイント

保育士等キャリアアップ研修のレポートでは、以下の点が重視される傾向にあります。

- 研修内容を正確に理解し、要点を押さえているか

- 自身の保育実践と結びつけた考察がなされているか

- 具体的な今後の実践方法が示されているか

- 専門用語を適切に使用しているか

- 文章が論理的で分かりやすいか

特に、単なる感想文にならないよう、研修内容の理解度と今後の実践につなげる具体性が重要です。

2.避けるべき表現や構成

レポート作成時に避けるべき点としては、以下が挙げられます。

- 研修内容をただ羅列するだけの記述

- 「楽しかった」「勉強になった」だけの感想

- 具体性のない抽象的な表現(「頑張りたい」「大切にしたい」だけでは不十分)

- 誤字脱字や不適切な敬語表現

- 文章のまとまりがない構成

3.的確に学びを伝えるための工夫

学びを効果的に伝えるには、「Before → After」の変化を明確に示すことが有効です。

例えば「これまで〜と考えていたが、研修を通して〜という新たな視点に気づいた」というように、自分の保育観や実践がどう変化したかを具体的に記述しましょう。

また、専門用語を適切に使用することで、研修内容の理解度をアピールできます。

例えば「応答的な関わり」「非認知能力」「環境を通した保育」など、研修で学んだ専門的な概念を自分の言葉で説明することも大切です。

4.締切までの時間管理のアドバイス

レポート作成は、研修終了後すぐに着手することをおすすめします。記憶が鮮明なうちに、研修内容のポイントをメモしておくと、後でレポートをまとめる際にスムーズです。

締切の1週間前には下書きを完成させ、一度時間を置いてから読み直すことで、誤りや改善点に気づきやすくなります。また、可能であれば同僚に読んでもらい、第三者の視点からアドバイスをもらうことも効果的です。

まとめと今後の活用方法

保育士等キャリアアップ研修のレポート作成は、単なる提出物ではなく、自分の学びを整理し、保育実践につなげるための重要なプロセスです。本記事で紹介した例文やポイントを参考に、自分自身の経験や気づきを織り交ぜながら、オリジナリティのあるレポートを作成しましょう。

研修で得た知識や技術は、日々の保育実践に積極的に取り入れていくことが大切です。また、職場の同僚とも学びを共有し、園全体の保育の質向上につなげていきましょう。

保育士等のキャリアアップ研修は処遇改善加算の要件となるだけでなく、専門職としての保育士の成長を支える貴重な機会です。レポート作成を通じて学びを定着させ、子どもたちにより良い保育を提供できるよう、継続的に学び続ける姿勢を大切にしてください。

人財育成協会の保育士等キャリアアップ研修に関する質問は「よくある質問」でご確認ください。

人財育成協会では修了証を即日発行しています

保育士としての専門性を高め、子どもたちにより良い保育を提供するための学びの機会です。

必要な時間をきちんと受講し、レポートを提出し、積極的に参加する姿勢があれば、問題なく修了証を取得できます。

この機会に新しい知識やスキルを得て、日々の保育に活かしていくことを目指しましょう。

研修を通じて得られる学びは、必ず保育士としての成長につながります。

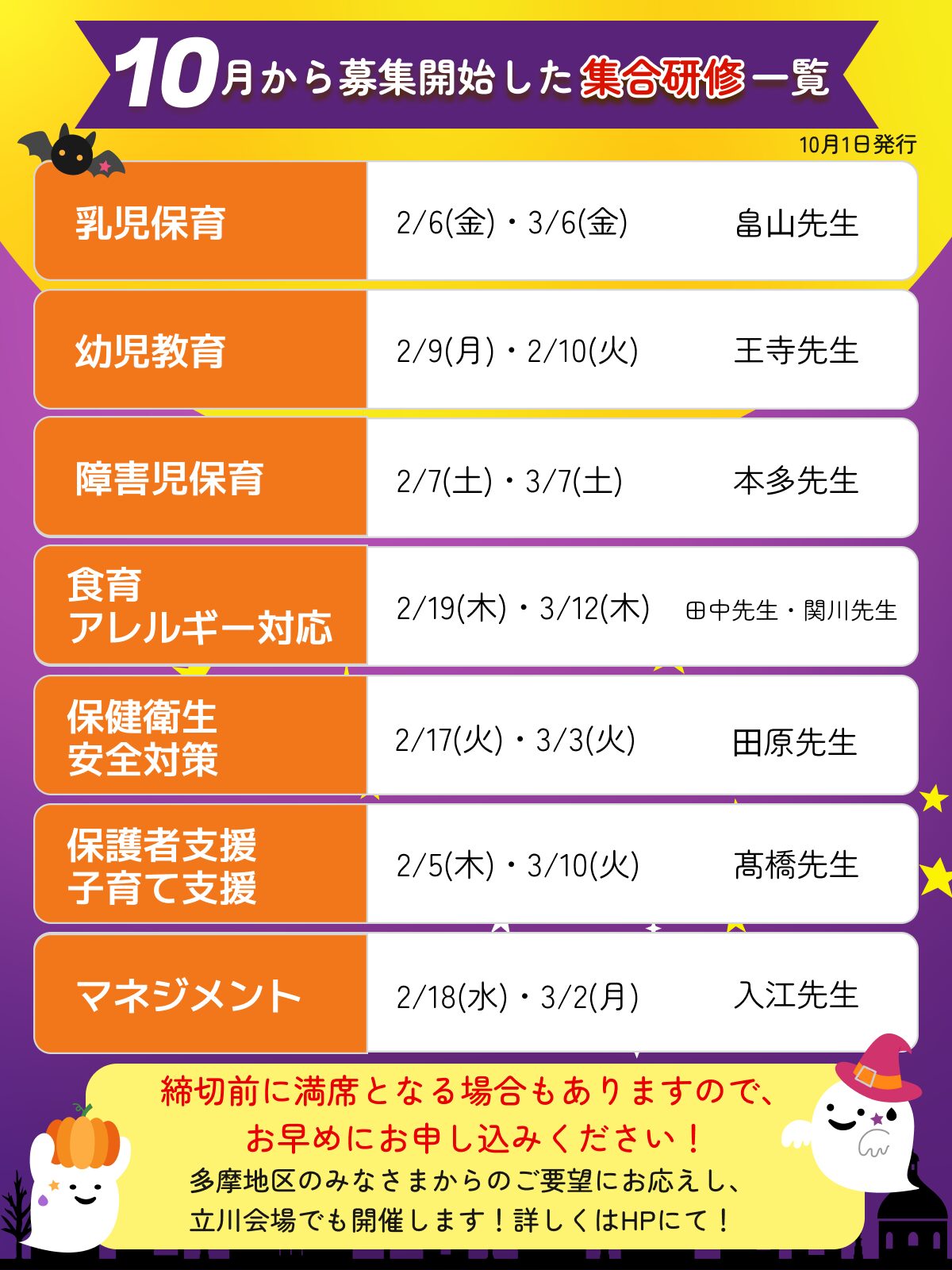

ちなみに、人財育成協会の集合研修では、修了証を即日発行しています!

※本記事は2025年2月時点の情報に基づいて作成しています。

詳細な要件は実施機関により異なる場合がありますので、必ず事前に確認してください。

他の研修の様子は、こちらで紹介していますので、見てみてください!

また、人財育成協会の集合研修を受講された方々の感想もご覧いただけます。

保育士等のキャリアアップ研修について知りたい方へのおすすめ記事

オンライン研修は令和7年度分、全日程受付中!

全国で受講可能なオンライン研修を開始しました!

満足度96%の人財育成協会の研修を、園や自宅で受講可能です。

グループワークが豊富なライブ形式の研修を、ぜひ受講してみてください!

保育士等キャリアアップ研修なら人財育成協会へ!

2023年度から受講必須化となっている保育士等キャリアアップ研修は、保育士等の専門性の向上、リーダー的職員の育成を目的とした制度です。

給与改善にもつながる制度で、月最大4万円程度のお給料がアップします。

人財育成協会の保育士等キャリアアップ研修は、満足度96%!

集合型でグループワークや演習が豊富な研修ですので「実践的なスキルが身につきやすい」「他園の事例も聞けて有意義!」と受講者の方にご好評いただいています!

また、人財育成協会の集合研修は、処遇改善等加算対象者など都道府県が規定する受講料免除対象の方は、受講料・テキスト代無料です。

人気の研修は早期に満員となる場合がありますので、お早めのお申し込みをおすすめします。

気になる方は、集合研修より詳細をご覧ください!

LINEでは最新情報の受け取りや簡単申し込みが可能です!ぜひ友だち追加してご活用ください!